Koleksi Perpustakaan DPR RI

| Judul | Diaspora Nusantara di Tanah Mekkah |

| Tanggal | 04 Juli 2022 |

| Surat Kabar | Kompas |

| Halaman | - |

| Kata Kunci | |

| AKD |

- Komisi VIII |

| Isi Artikel | ”Saya punya nenek moyang aslinya dari Madura, yang datang ke Mekkah,” kata Ketua Syarikah Muthawafi Haji Asia Tenggara Syeikh Adnan H Mandourah, dalam satu pertemuan dengan Media Center Haji (MCH) di Mekkah, pertengahan Juni 2022. Dengan latar belakang itu, Adnan bersemangat melayani jemaah haji asal Indonesia. Tidak saja karena para jemaah adalah tamu Allah, tetapi juga adanya pertalian darah dirinya dengan Nusantara. Sepekan kemudian, MCH bertemu Ketua Bagian Pelaksana Pelayanan Haji Arab Saudi Walid bin Muhammad Rasyidiy, saat meninjau perkemahan haji di Arafah dan Mina. Walid mengakui, salah satu nenek moyangnya berasal dari Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, dia sulit menceritakannya lebih rinci. Dia juga tidak bisa berbahasa Indonesia. ”Maaf, itu sudah lama sekali. Tapi, saya pernah ke Indonesia dan sangat bangga melayani jemaahnya,” katanya. Faridah (56), penerjemah di Syarikah Muthawafi Haji Asia Tenggara, punya cerita rinci. Kakeknya, Abdul Qodir dari Mandailing (suku Batak asal Tapanuli Selatan), Sumatera Utara, datang ke Mekkah, lantas menetap di kota itu, menikah, dan memiliki beberapa anak. Salah satunya Syaikh Muhammad Abdul Mandiliy, yang mengajar bahasa Melayu di Masjidil Haram. Abdul Mandiliy menikah dengan tiga perempuan, salah satunya asal Kedah, Malaysia, yang melahirkan Faridah. ”Darah saya separuh dari Indonesia, separuh Malaysia. Saya bisa bahasa Arab, Melayu, dan Thailand. Saya warga negara Arab Saudi,” katanya. Setiap musim haji, Faridah bekerja sebagai penerjemah. Bayarannya cukup memadai, meski hanya berlangsung dua bulan dalam setahun. Dari penghasilan itu, dia dapat mengajak anak-anaknya menengok tanah leluhurnya dan menemui beberapa keturunan keluarganya di Mandailing. ”Saya suka melihat air terjun dan pohon-pohon hijau, yang tidak ada di Arab,” katanya. Adnan, Walid, dan Faridah adalah warga negara Saudi yang memiliki darah campuran alias blasteran antara Arab dan Indonesia. Jumlah mereka cukup banyak. Baca juga: Kota Mekkah yang Kian Merekah

Jemaah haji berjalan dari Terminal Syib Amir di Mekkah, Arab Saudi, menuju Masjidil Haram, Rabu (22/6/2022). Terminal ini menjadi salah satu titik penurunan akhir jemaah yang datang dengan bus. Generasi ”Mawalid” Di Mekkah, ada juga kelompok ”Mawalid”, yaitu warga negara Indonesia (WNI) yang lahir di kota ini. Orangtua mereka datang ke Tanah Suci puluhan tahun lalu, bermukim dan bekerja, serta melahirkan dan membesarkan anak-anaknya di Mekkah. Lahir dan besar di Arab, generasi Mawalid mendapatkan pendidikan baik hingga tingkat perguruan tinggi. Sebagian mendapatkan pekerjaan di Mekkah atau kota-kota lain di Arab Saudi. Contohnya, Abdurrahman (32), yang punya ayah dari Malang dan ibu dari Madura. Dia menyelesaikan studi sarjana di Jurusan Syariah Qonun di Al Azhar, Mesir, dan kini studi master Jurusan Ekonomi Islam di Islamic University of Minnesota, AS. Dia menjadi tenaga musiman di Kantor Urusan Haji Daerah Kerja Mekkah di Syisya. ”Saya lahir dan besar di sini, senang karena bisa sekolah gratis. Tetapi, saya tetap WNI,” katanya. Pemuda ini lancar berbahasa Indonesia setelah belajar dari ayah dan ibunya. Cerita serupa dialami Faiz Muhammad Musa (24), yang lahir di Mekkah dan kini tengah kuliah Jurusan Komputer Sains di Ummul Quro University. Dia sedang menyusun proyek kesarjanaan sambil praktik magang di satu perusahaan. Seusai kuliah, dia ingin mengembangkan diri sesuai profesinya. Meski menikmati fasilitas di Arab Saudi, Faiz tidak melupakan akar leluhurnya. Beberapa tahun lalu, dia menyempatkan diri mengunjungi di Indonesia. Ada cerita unik. Tiba di bagian imigrasi bandara, dia dimasukkan antrean wisatawan asing. Mungkin karena penampilannya memang mirip orang Arab dengan hidung cukup mancung dan agak berewokan. ”Saya sapa petugas dalam bahasa Inggris, perlihatkan paspor, baru dimasukkan antrean WNI,” katanya mengenang. Faiz juga lancar berbicara Indonesia meski lebih fasih bahasa Arab. Ada pula Alaudin Umar Siddiq (28), yang juga lahir di Mekkah, dengan kedua orangtua asal Tuban, Jawa Timur. Dia menyelesaikan kuliah Jurusan Fiqh di Islamic University of Madinah, juga menamatkan pendidikan Tahfidz Al Quran di Masjidil Haram, Mekkah. Agar tak putus hubungan budaya dengan leluhur, dia sempat mencicipi pendidikan pesantren Bojonegoro, Jatim. ”Saya mondok dua bulan, merasakan bagaimana hidup di pesantren,” katanya. Alaudin telah menikah dengan perempuan asal Rembang, Jawa Tengah. Katanya, itu lebih simpel ketimbang menikahi perempuan Arab yang prosesnya agak rumit dan berbiaya mahal. Baca juga: Memuliakan Tamu Allah di Tanah Suci Berjumlah ribuan Para Mawalid ini ribuan orang, dan tinggal di sejumlah kawasan di Arab Saudi. Pengajar antropologi budaya di King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dhahran, Arab Saudi, Sumanto Al Qurtuby, menjelaskan, warga keturunan Indonesia di Arab Saudi dapat diidentifikasi dalam beberapa kelompok. Ada warga Indonesia yang masih menjaga kultur leluhur, meski menjadi warga Saudi. Ada yang tetap menjadi WNI. Banyak pula warga dengan nenek buyut dari Nusantara yang menjadi warga Saudi saat peralihan warga negara masih mudah. Mereka tak terikat lagi dengan budaya Indonesia. ”Hampir setiap semester saya punya mahasiswa keturunan Indonesia yang sudah warga Saudi. Mereka tahu leluhurnya dari Banten, Lombok, Madura, atau Palembang, tapi sama sekali tak bisa berbahasa Indonesia,” ujar Sumanto. Konsul Jenderal RI di Jeddah, Nasrullah Jasam, menyebut anak keturunan Indonesia sebagai generasi ”Aiwa”, berasal dari bahasa Arab populer yang berarti ”iya”. Di pergaulan sehari-hari, ketika dipanggil, mereka memang menjawab ”aiwa”. Itu gambaran, betapa mereka telah menyatu dalam kultur Arab, meski wajahnya sangat Nusantara. Saat musim haji, sebagian direkrut sebagai tenaga musiman karena kefasihan dan penguasaan mereka akan kultur Arab. Sebagian dari mereka telah menjadi bagian dari Arab Saudi dan berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Nasrullah menyebutkan, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi beberapa tahun lalu adalah keturunan dari Banten, Muhammad Sholeh Banten. Penanggung jawab e-haj (sistem haji terpadu) di Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi masih keturunan suku Mandar Sulawesi, Fareed Mandar. Di Syarikah Asia Tenggara, lembaga pengelola haji banyak ditemukan warga keturunan Indonesia. Beberapa ketuanya dari Indonesia, seperti Syeikh Zuhair bin Abdulhamid Sedayu dan Syeikh Amin Indragiri. Kini, Syeik Adnan H Mandourah. Baca juga: ”From Mekkah with Selfie”

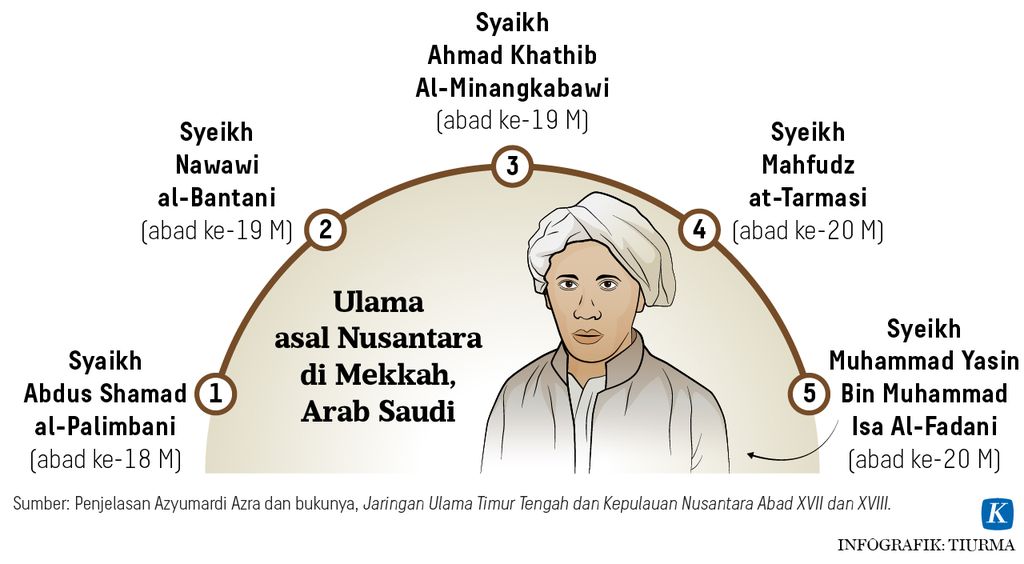

Sejak abad ke-15 Sejak kapan warga Nusantara berdatangan ke Arab Saudi? ”Jejak kedatangan mereka terekam sejak abad ke-15 Masehi,” kata Guru Besar Sejarah Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, saat dihubungi dari Mekkah. Para pendatang itu disapa sebagai ”Ashabul Jawiyin”, sahabat dari Jawi—penanda kawasan Asia Tenggara. Jejak mereka tercatat dalam beberapa penelitian dan sumber- sumber Arab. Sebagian mereka berusia muda saat datang untuk menuntut ilmu sambil beribadah haji, seperti Syeikh Abdurrauf as-Singkili dari Aceh dan Syeikh Yusuf Al-Makasari dari Sulawesi Selatan. Ketika lama tinggal di Mekkah, mereka disebut mukimin (muqimin). Beberapa di antara mereka serius mendalami ilmu keislaman dan tumbuh sebagai ulama besar yang diakui reputasinya di Mekkah. Mereka menjadi bagian dari jaringan ulama Nusantara di dunia internasional. ”Ulama kita tercatat dalam kitab-kitab yang menceritakan silsilah keilmuan di Mekkah,” kata Azra. Pada abad ke-18 Masehi, misalnya, ada Syeikh Abdusshomad al-Palenbangi, asal Palembang, Sumatera Selatan, yang diakui punya otoritas dalam tasawuf al-Ghazali. Pada abad ke-19, tercatat Syeikh Nawawi al-Bantani dari Banten yang menjadi salah satu imam bermazhab Syafiiy di Masjidil Haram. Dia juga menulis tafsir "Tafsir Marah Labid Li Kasyfi Ma'na Qur'an Majid". Syaikh Ahmad Khathib Al-Minangkabawi, asal Minangkabau, Sumatera Barat, juga jadi imam di Masjidil Haram. Ada lagi yang diakui sebagai pemegang otoritas dalam ilmu dirayah hadis, yaitu Syeikh Mahfudz at-Tarmasi, asal Termas, Pacitan, Jawa Timur. Belum lama ini, tercatat Syeikh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadaniy asal Padang, Sumatera Barat, yang wafat tahun 1990. Dia memimpin Madrasah Darul Ulum al-Diniyyah di Mekkah, yang memiliki banyak murid yang kemudian menjadi tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Salah satunya, KH Said Aqil Siroj, yang pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU). "Banyak ulama dari luar Haramain (Mekkah dan Madinah) yang berkembang di Arab Saudi, termasuk asal Nusantara," katanya. |

| Kembali ke sebelumnya |