Koleksi Perpustakaan DPR RI

| Judul | Kesejahteraan Ibu dan Anak, PRT dan Perlindungan Hak Perempuan |

| Tanggal | 11 Juli 2022 |

| Surat Kabar | Kompas |

| Halaman | - |

| Kata Kunci | |

| AKD |

- Komisi VIII |

| Isi Artikel | Sidang Paripurna DPR 30 Juni lalu mengesahkan usul inisiatif DPR untuk melanjutkan pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) ke tingkat dua (pembahasan dengan pemerintah). Rancangan undang-undang ini baru masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas pada akhir 2019. Namun, karena beberapa fraksi sangat bersemangat untuk cepat mengesahkannya, boleh dikatakan prosesnya cukup cepat dibandingkan, misalnya, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang perlu waktu 10 tahun hingga disahkannya pada April lalu. Apalagi jika dibandingkan dengan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah hampir 19 tahun mangkrak. RUU ini sampai saat ini masih mengendap di Badan Musyawarah DPR tanpa ada kejelasan kapan akan dibahas.

Tanggung jawab keluarga Tertundanya pembahasan RUU PPRT patut disesalkan mengingat kerentanan pekerjaan PRT, baik dari perspektif jender maupun kelas. Konvensi ILO No 189/2011 menetapkan perlunya perlindungan hukum hak-hak PRT, meningkatkan ekonomi, serta menaikkan status sosial mereka. Sayangnya, sebagian besar wakil rakyat tampaknya masih mempertahankan sikap feodalnya dan menempatkan pekerjaan PRT tetap berada di strata terendah dengan segala kerentanannya.

Niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, terutama untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian anak (AKA) sebagaimana tertera di konsideran RUU KIA, patut diapresiasi. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, ”DPR bersama-sama pemerintah memberikan ruang kepada ibu dan anak untuk bisa memberikan perhatiannya secara penuh kepada anak. Sehingga, anak-anak yang kemudian dilahirkan menjadi anak-anak generasi masa depan bangsa yang tidak ada stunting lagi di Indonesia.” Pernyataan Ketua DPR dan konstruksi dasar RUU ini, yang tetap meletakkan kewajiban perawatan dan pendidikan anak kepada ibu, membuat tujuan itu tak akan dicapai. Meletakkan tanggung jawab kesejahteraan anak semata kepada ibu dan bukan kedua orangtuanya juga bertentangan dengan Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Konvensi ILO No 156/1981 juga telah meletakkan tanggung jawab keluarga kepada suami dan istri. Dalam konvensi ini berbagai aturan tentang fasilitas harus disediakan pemberi kerja agar tanggung jawab keluarga itu terpenuhi. RUU KIA hanya menyatakan, dalam kondisi di mana anak terpisah dari ibunya atau ibunya meninggal dunia, tanggung jawab itu beralih kepada bapak dan keluarga, dalam hal ini tentunya anggota keluarga yang perempuan.

Supriyanto Tingginya AKI/AKA dan anak stunting, menurut para pakar kesehatan, lebih banyak disebabkan oleh kebijakan dan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) yang diskriminatif terhadap perempuan. Indikatornya mudah dilihat dari angka partisipasi laki-laki terhadap penggunaan kontrasepsi yang sangat rendah, yakni hanya 5 persen (BKKBN, 2020). Tiadanya jaminan hak reproduksi terutama untuk kehamilan yang tak diinginkan ikut mempertinggi terjadinya AKI. Absennya pendidikan tentang seksualitas, hak, dan kesehatan reproduksi sejak dini ikut memperburuk keadaan, antara lain dengan terjadinya kehamilan di luar perkawinan, aborsi ilegal yang akhirnya berujung pada putus sekolah dan memperpanjang rantai kemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan. Beban ganda dan kemiskinan akut serta tiadanya akses ibu ke makanan bergizi, bahkan sejak proses kehamilan sampai anak dilahirkan, juga jadi penyebab AKI/AKA tinggi dan anak stunting. Hal yang terakhir ini memang diatur di Pasal 27 RUU KIA dan saat ini secara minimal telah diimplementasikan puskesmas/posyandu.

Transformasi norma Konstruksi peran jender dalam RUU KIA nyata sekali akan semakin meneguhkan pembakuan peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 31 dan 34 UU Perkawinan. Perempuan/istri ditetapkan sebagai pengurus rumah tangga dan laki-laki/suami adalah pencari/pemberi nafkah keluarga. Dalam realitas sosialnya telah berabad lamanya peran perempuan telah melebihi peran domestik dan reproduksinya. Dengan kata lain, RUU KIA ini telah mengonfirmasi kembali pemisahan yang rigid antara ranah privat dan publik yang selama ini justru menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan jender berupa diskriminasi, kekerasan, beban ganda, marginalisasi, dan opresi terhadap perempuan. Pemisahan ini pula yang mendasari segregasi pekerjaan sektor formal dan informal di mana mayoritas perempuan berada di sektor informal tanpa perlindungan hukum apa pun. Jikapun ada, perlindungan diperuntukkan bagi PRT yang bekerja di luar negeri. Itu pun karena negara dan pengerah tenaga kerja dengan mata rantainya sampai di desa mendapat keuntungan dari mereka, serta bukan tanpa eksploitasi dan kekerasan terhadap mereka. Baca juga RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Perlu Pertegas Peran Laki-Laki Dengan demikian, bangunan dasar RUU KIA itu tidak mengubah ekspektasi masyarakat atas peran domestik dan tradisional perempuan. Dalam kaitan ini, DPR sama sekali mengabaikan kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 5 UU No 7/1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Pasal ini mewajibkan negara mengubah segala bentuk stereotip peran jender yang menyebabkan terjadi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang kehidupan. Cuti suami Pemberian cuti suami selama 40 hari tampak progresif dilihat dari meningkatnya jumlah hari cuti. RUU KIA memberikan cuti suami selama 40 hari dengan kewajiban untuk ”mendampingi istri” saat melahirkan dan keguguran (Pasal 4 Ayat 1 c juncto Pasal 6 Ayat 1). Pasal ini jelas membingungkan karena tidak ada definisi apa yang dimaksud dengan mendampingi. Saat melahirkan atau keguguran, tentunya tidak akan selama 40 hari. Fasilitas cuti selama 40 hari dengan tetap mendapat gaji tentunya harus dibarengi kewajiban untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik yang selama ini dijalankan istri. Namun, ketentuan itu absen dari RUU ini. Dalam kenyataannya, banyak ibu yang bekerja menyerahkan urusan domestiknya kepada PRT dan atau kepada perempuan anggota keluarganya yang lain. Karena itu, fasilitas cuti suami tampak tidak berkorelasi dengan tujuan RUU, yakni meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.

Sementara cuti ibu melahirkan selama enam bulan (Pasal 4 Ayat 2), yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada ibu untuk memberikan ASI eksklusif, harus dapat dipertimbangkan mengingat ASI adalah gizi terbaik untuk meningkatkan inteligensi anak dan mencegah kematian anak balita. Itu pun tergantung asupan gizi ibunya. Persoalannya, bagaimana hak ini bisa dinegosiasikan dengan para pemberi kerja, terutama karena adanya kewajiban untuk tetap membayar upahnya? Dapatkah, misalnya, dengan fleksibilitas waktu dan tempat kerja seperti bekerja dari rumah seperti sudah dipraktikkan selama dua tahun masa pandemi Covid-19? Sementara rumusan hak anak sebagaimana diatur hanyalah pengulangan dari berbagai pasal yang telah ada, baik dalam UU Perlindungan Anak dan UU Kesejahteraan Anak maupun Keppres No 36/1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak. Demikian pula, ketentuan tentang hak atas bantuan hukum, yang sesungguhnya telah diatur secara jelas di UU Bantuan Hukum dan perda-perda bantuan hukum, patut dipertanyakan relevansinya dengan peningkatan KIA yang menjadi tujuan dari RUU KIA.

Ramah ibu dan anak Rumusan ibu dalam RUU ini sangat luas, yakni setiap perempuan yang mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya dan atau mengangkat, memelihara, dan mengasuh anaknya. Ketentuan lainnya menyebut tentang keterkaitannya dengan aturan-aturan dalam UU Ketenagakerjaan. Tak jelas apakah aturan ini akan berlaku juga kepada ASN, militer, dan perempuan yang bekerja di sektor informal seperti PRT, pekerja rumahan dan ibu rumah tangga biasa, petani dan nelayan dan pedagang pasar misalnya? Akankah PRT yang telah memungkinkan para ibu bekerja di luar rumahnya akan tereksklusi dan terdiskriminasi lagi dari aturan yang terdapat dalam RUU KIA? Rancangan pasal-pasal lain tak secara jelas bisa dijadikan acuan guna merumuskan peta jalan menuju tercapainya peningkatan kesejahteraan ibu dan anak. Diksi-diksi yang digunakan sangat umum dan masih sangat abstrak. Misalnya, rumusan Pasal 4 tentang Hak Ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum kehamilan dan sesudah melahirkan, bentuk konkretnya tak jelas. Di Belanda, salah satu dari tujuh negara yang dianggap terbaik fasilitas untuk ibu hamil dan melahirkan, ibu yang baru melahirkan dapat perawatan gratis dengan mendapatkan seorang perawat yang datang ke rumah guna memberikan asistensi cara-cara menyusui dan merawat bayi.

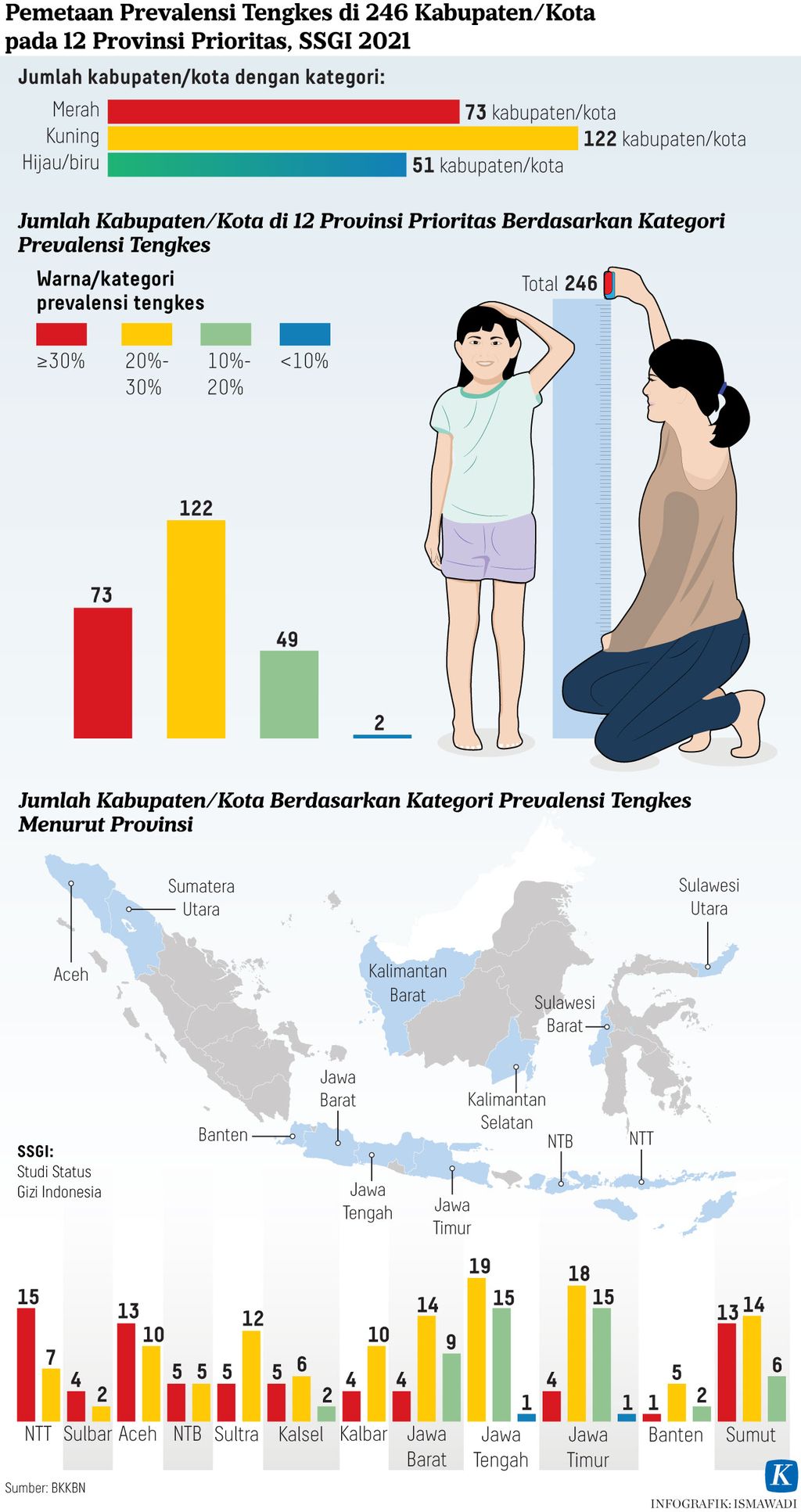

Infografik Pemetaan Prevalensi Tengkes/Stunting di 246 Kabupaten/Kota pada 12 Provinsi Prioritas, SSGI 2021 Sesuai ketentuan Konvensi ILO, ibu yang hamil dan baru melahirkan juga dilarang kerja lembur atau melakukan pekerjaan berat lain. Sebelumnya, diberikan berbagai pelatihan prenatal agar bisa melahirkan secara alami sehingga tak terjadi komersialisasi dan medikalisasi ibu hamil dan melahirkan dengan biaya rumah sakit dan dokter yang sangat mahal. Contoh lain di Finlandia, setiap ibu melahirkan dapat maternity package gratis berupa keperluan ibu dan bayi yang bisa dikonversi dalam bentuk uang. Kedua orangtua dapat hak cuti selama 13 minggu dengan kewajiban beban pengasuhan anak dan kerja domestik harus dilakukan orangtua secara bersama. Hak cuti ini bisa ditransfer ke orangtua lainnya. Baik di Belanda, Finlandia, maupun negara-negara Eropa lain tak mudah untuk memperoleh PRT. Kalaupun ada, bayarannya sangat tinggi karena hak PRT atas upah minimum sama dengan pekerja lain. Pada akhirnya, sebuah UU haruslah semaksimal mungkin mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap warga negara lain serta harus dapat berkontribusi kepada keadilan, termasuk keadilan jender dan keadilan sosial. RUU KIA sepertinya masih jauh dari tujuan yang hendak dicapai, bahkan melanggar asas-asas yang dirumuskannya sendiri di Pasal 2, antara lain asas keadilan meski asas keadilan jender dan nondiskriminasi tak secara eksplisit disebutkan. Pengesahan RUU PPRT sebetulnya juga akan berkontribusi pada peningkatan KIA. Nursyahbani Katjasungkana Ketua Pengurus APIK |

| Kembali ke sebelumnya |