Koleksi Perpustakaan DPR RI

| Judul | SUPREMSI HUKUM : Membangun Negara Hukum dan Demokrasi yang Kuat |

| Tanggal | 20 November 2023 |

| Surat Kabar | Kompas |

| Halaman | - |

| Kata Kunci | |

| AKD |

- Komisi III |

| Isi Artikel | Apa substansi gerakan reformasi dan demokratisasi yang dipicu oleh pergolakan dan demonstrasi mahasiswa pada Peristiwa Mei 1998? Menjelang Pilpres 2024, pertanyaan itu patut kembali dipertanyakan karena relevansi situasi dewasa ini. Menurut penulis, jawabannya adalah terwujudnya negara hukum (rechtsstaat), bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Demokrasi Indonesia adalah ”demokrasi konstitusional”, dan Indonesia adalah negara hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan undang-undang secara tegas dan jelas. Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, bukan negara kekuasaan yang otoriter. Skandal Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan usia capres dan cawapres di bawah 40 tahun, intimidasi terhadap ibunda Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Melky Sedek Huang, dan tindakan koersi atas sivitas akademika kampus hanyalah contoh yang mengonfirmasi situasi saat ini. Dalam konteks ini, bagi masyarakat, sungguh sangat penting terwujudnya supremasi hukum dan penegakan hukum dengan lembaga dan pejabat yang bersih dan berwibawa, pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) tanpa pandang bulu, penegakan keadilan dan kesetaraan, pemulihan ekonomi dan stabilitas politik-keamanan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan terjaminnya hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup, serta integrasi nasional yang kuat dan tangguh. Semua ini sangat berarti untuk mengakhiri oligarki kotor yang mencekam bangsa kita ini, bangsa yang terus tertipu oleh krisis ekonomi dan krisis multidimensi yang sumber utamanya adalah krisis moral/akhlak, diperparah oleh oligarkisme, KKN, dan neoliberalisme-neokolonialisme internal. Itu semua karena bangsa kita gagal mewujudkan negara hukum sejak awal Reformasi 1998. Saya ingatkan kembali pandangan mendiang Profesor Daniel S Lev (Indonesianis, University of Washington, Seattle, Amerika Serikat) yang menekankan bahwa supremasi hukum adalah conditio sine qua non bagi Indonesia pasca-Orde Baru. Daniel Lev mengatakan bahwa supremasi hukum sejatinya merupakan sebuah sine qua non karena tanpa proses hukum yang efektif, mustahil harapan akan ada perbaikan dalam bidang ekonomi, politik, kehidupan sosial, dan keadilan. Tanpa supremasi hukum, terbukti rezim pemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan Orde Baru (1966-1998) selama 40 tahun merupakan petaka bagi negara dan masyarakat Indonesia. Daniel Lev mengatakan bahwa selama 40 tahun sejak 1959, para elite dan pemimpin politik telah menikmati kebebasan untuk bertindak sesuai keinginan mereka tanpa direduksi oleh pengadilan, jaksa, polisi, pers, atau organisasi-organisasi di masyarakat. Dan Lev meyakini semua lembaga hukum negara berada di bawah pemimpin politik dan terlindungi dari kritik, asalkan menyenangkan pimpinan (Asal Bapak Senang/ABS) atau memenuhi kepentingan atasan politik. Namun Dan Lev menegaskan, terdapat supremasi hukum yang cukup baik di era parlementer sebelum 1959. Dan Lev mencatat bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin dan terlebih lagi pada masa Orde Baru, supremasi hukum di Indonesia dikesampingkan oleh negara yang penuh kekerasan, berbasis kekuatan militer, yang menghilangkan keseimbangan antara negara dan masyarakat serta mengambil keuntungan dari kekuasaan negara.

Jadi sebenarnya sejak 1998 hingga 2023 belum ada supremasi hukum yang substansial, belum ada reformasi kelembagaan hukum dan bahkan tidak ada negara hukum, melainkan negara kekuasaan, karena elite politik tidak menginginkannya. Para elite penguasa terbukti tidak mau dan tidak mampu mewujudkannya atau tidak mampu melaksanakannya. Kalaupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk, peran dan fungsinya diamputasi atau dibatasi. Tidak mengherankan jika kini Indonesia terjerumus ke dalam keruntuhan kekuasaan negara karena lembaga-lembaga negara serta lembaga hukum dan politik yang ada tidak berfungsi, tidak efektif, dan efisien, kinerjanya buruk dan penuh KKN sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan sinisme masyarakat. Harus kita akui bahwa pasca-Orde Baru, ternyata belum terwujud negara hukum yang kuat dan demokratis. Demokrasi yang kuat sering diartikan sebagai demokrasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif; adanya supremasi hukum; adanya masyarakat sipil/kelas menengah yang independen, luas, dan relatif sejahtera; adanya kelompok independen/otonom dan kekuatan politik yang kuat; budaya toleran; mau berdialog dan mufakat demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan oligarki atau elite.

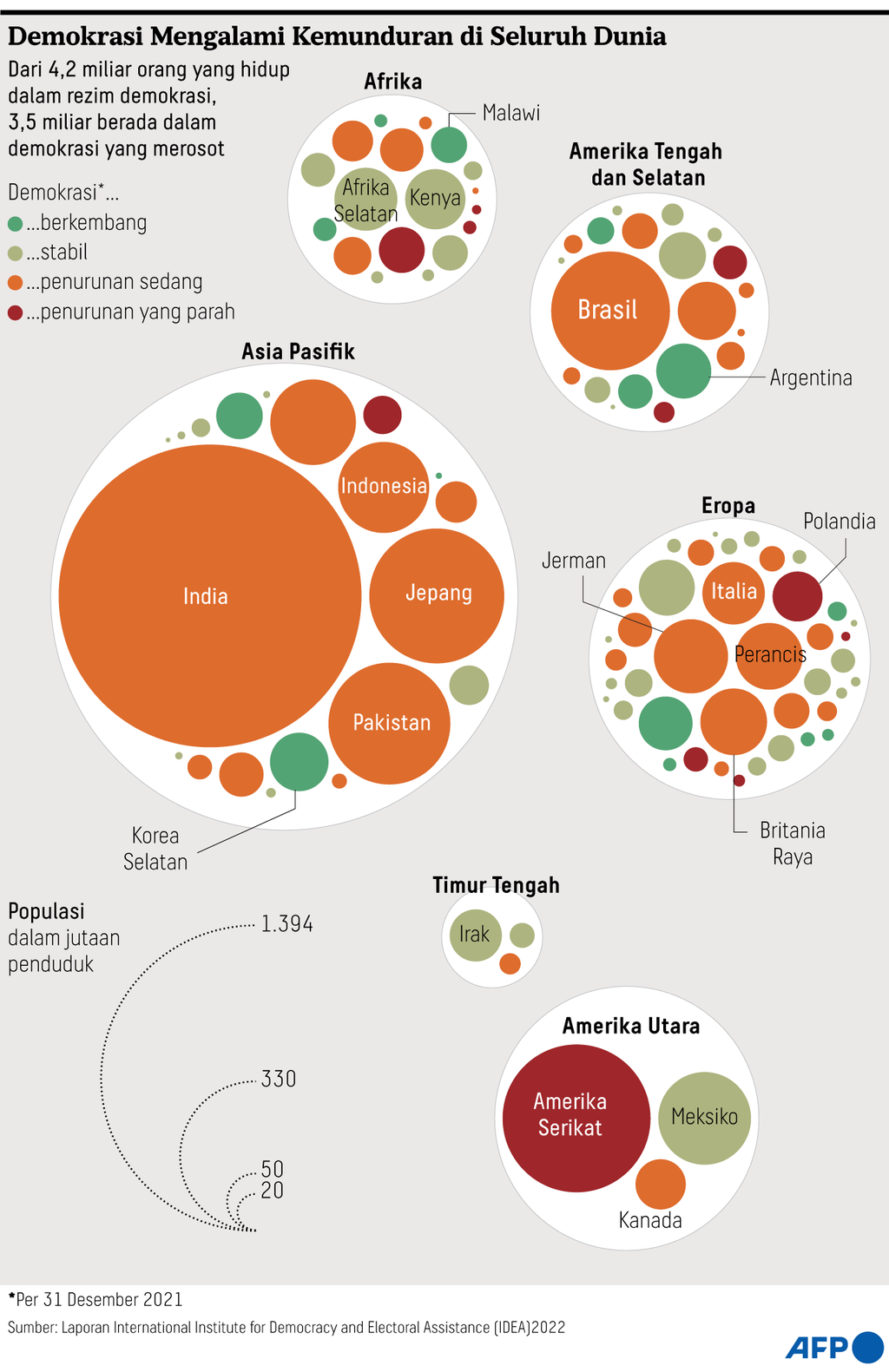

Dalam pandangan Juan Linz dan Alfred Stepan (Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, 1996), demokrasi yang kuat memerlukan penopang utama, yaitu negara hukum dan negara berdaulat. Tanpa negara hukum dan negara yang berdaulat, maka tidak akan ada demokrasi substantif. Juan Linz dan Alfred Stepan menekankan bahwa salah satu komponen negara hukum dan negara berdaulat adalah pemerintahan yang berfungsi dan mampu mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, kedua akademisi tersebut menegaskan, mutlak diperlukan adanya checks and balances antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan suasana di mana pemerintah mampu menyelenggarakan good governance, yaitu kerja sama yang dinamis dan sehat antara aparatur pemerintah termasuk birokrasi, masyarakat sipil, dan kekuatan dunia usaha/ekonomi. Semua hal tersebut menjadi sulit dicapai oleh pemerintahan kita yang mengklaim demokratis selama 20 tahun terakhir. Laporan Freedom House, The Economist Intelligence Unit (EIU) dan Democracy Report 2019-2021 menunjukkan kemunduran demokrasi dan penurunan signifikan dalam kebebasan sipil, pluralisme dan pemerintahan di Indonesia.

Permasalahan kompleksDi era saat ini, koalisi pemerintahan yang dilanda korupsi dan rapuh masih harus menghadapi permasalahan yang kompleks: benih-benih krisis ekonomi, krisis kepercayaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, pemiskinan moral/material masyarakat, pengangguran massal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kecenderungan sentrifugalisme di beberapa daerah, pelanggaran hukum akibat lemahnya penegakan hukum. Semua ini menjadikan situasi tidak kondusif untuk mencapai demokrasi yang kuat dan good governance. Dari aspek penegakan hukum dalam 20 tahun terakhir, proses peradilan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat belum berjalan dengan baik. Dalam menegakkan supremasi hukum terkait pelanggaran HAM, korupsi, dan ujaran kebencian, pemerintah tampil selektif dan tebang pilih. Justru, aktivis yang kritis dipenjarakan, mahasiswa dan masyarakat sipil (civil society) yang menginginkan refomasi yang mendasar, damai, dan terbuka ditekan dan diintimidasi. Pemberantasan korupsi juga masih banyak catatan. Semua ini membuat masyarakat semakin mengalami krisis kepercayaan. Masyarakat menjadi pesimistis, kecewa, atau apatis terhadap hasil reformasi saat ini karena pola pikir negara pada era reformasi masih menganut corak rezim lama (Orde Baru dan Demokrasi Terpimpin) di mana perangkat lunak kerja pemerintah hanya bersifat reaktif dan repetitif terhadap persoalan-persoalan substansial. Reformasi semakin kehilangan arah dan tujuan karena sejak awal tidak pernah dijelaskan dengan jelas apa isi dan bagaimana pelaksanaan reformasi tersebut. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak pernah menetapkan agenda untuk menjelaskan isi reformasi, sementara partai politik tidak memiliki platform reformasi dan gagal memaknai reformasi. Krisis reformasi, bahkan kegagalan reformasi, telah mengganggu dan mendistorsi demokrasi, bahkan demokrasi semakin terpuruk, berubah menjadi demokrasi wani piro (demokrasi uang) karena maraknya politik uang dan korupsi yang merajalela sehingga mengakibatkan kemunduran, krisis multidimensi, dan potensi pembelahan sosial, yang dalam jangka panjang cenderung mengarah pada perpecahan, gejolak sosial, dan potensi people power yang membahayakan demokrasi dan eksistensi negara. Untuk menjawab permasalahan dan tantangan tersebut, masyarakat sipil dan pemerintah harus menentukan skala prioritas dan mencari modus vivendi untuk mewujudkan negara demokrasi yang kuat dengan pemerintahan yang benar-benar adil, transparan, dan akuntabel. Sehingga, tata kelola pemerintahan yang baik, dengan supremasi hukum, pembangunan politik-ekonomi dan pemerintahan yang baik, di mana demokrasi sosial dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan. Hanya dengan mewujudkan negara hukum yang berdaulat, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (machtstaat), kita dapat mewujudkan demokrasi yang kokoh dan menjunjung tinggi martabat bangsa dan negara yang menjadi spirit perjuangan dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga negara kita berdaulat, beradab, dan bermartabat. Herdi Sahrasad, Dosen Universitas Paramadina; Anggota GP Ansor dan Indonesia Democracy Monitor (Indemo) Editor:

YOVITA ARIKA

|

| Kembali ke sebelumnya |