JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat sepakat memasukkan nuklir sebagai sumber energi baru dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan. Pengamat menilai, pemerintah sebaiknya menghapus ketentuan energi baru dalam regulasi tersebut dan fokus kepada energi terbarukan.

Dalam rapat panitia kerja yang dilakukan secara tertutup, Selasa (28/3/2023), pemerintah bersama DPR membahas mengenai RUU EBET. Rapat tersebut lebih banyak membahas mengenai energi baru, seperti, nuklir, hidrogen, dan amonia.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana mengatakan, nuklir menjadi salah satu topik dalam pembahasan RUU EBET yang memuat 574 daftar inventarisasi masalah. Saat ini, RUU tersebut masih dalam tahap pembicaraan tingkat satu oleh Panja DPR dan Panja perwakilan pemerintah.

”Nuklir dapat meningkatkan bauran energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional mencapai target net zero emission (NZE). Selain itu, Indonesia juga memiliki bahan galian yang dapat diolah menjadi bahan bakar reaktor nuklir,” kata Dadan saat dihubungi di Jakarta, Senin (3/4/2023).

Pembahasan RUU EBET yang merupakan inisiatif DPR ini telah melibatkan masyarakat, kementerian/lembaga terkait, asosiasi energi, asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya. Baik DPR maupun pemerintah setuju untuk memasukkan energi nuklir sebagai sumber energi baru.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengatakan, nuklir dianggap dapat menggantikan batubara sebagai base load atau pemikul beban dasar listrik dan teknologi baterai untuk penyimpanan energi masih terbatas. ”Melihat kecepatan pembahasan saat panja, diperkirakan pada masa sidang yang akan datang kemungkinan selesai. Pro dan kontra selalu ada dalam setiap kebijakan atau regulasi,” kata Mulyanto.

Selain itu, pemerintah juga tengah bersiap membentuk Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) dan Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN) dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Kedua lembaga tersebut dipersiapkan untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada presiden.

Baca juga: RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan Dibahas Intensif

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menegaskan, terdapat tumpang-tindih regulasi dalam RUU EBET. Sebelumnya, penggunaan sumber daya nuklir telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sehingga tidak perlu membuat regulasi baru.

”Peraturan tersebut merupakan satu kesatuan mulai dari aspek tata kelola, pemanfaatan, bisnis, risiko, dan keselamatan sehingga tidak perlu dimasukkan ke RUU EBET. Apalagi, itu sudah berlaku puluhan tahun sehingga lebih baik direvisi saja. Jadi, RUU EBET dapat lebih fokus ke pengembangan energi terbarukan lantaran perbedaan perlakuan antara energi terbarukan dan PLTN,” ujar Fabby.

Selama ini, energi terbarukan tidak mendapatkan dukungan, baik dari kebijakan maupun insentifnya. Padahal, Indonesia mempunyai potensi yang besar, tetapi perkembangannya terhenti.

Menurut Fabby, energi terbarukan memiliki risiko yang rendah, biaya investasi yang tidak mahal, dan sumber daya yang melimpah. Sebaliknya, nuklir memiliki aspek risiko yang tinggi, teknologi yang belum dikuasai, dan biaya investasi yang mahal sehingga perlu insentif yang besar.

Sementara Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 menyebut, energi terbarukan ditargetkan dapat mencapai 23 persen dari bauran pembangkit listrik pada tahun 2025. Artinya, selama dua tahun ke depan Indonesia harus menutup gap sebesar 9,5 persen atau sekitar 4,25 persen setiap tahunnya.

Dalam hal mengejar NZEpada tahun 2060, penggunaan nuklir adalah pilihan terakhir sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Oleh sebab itu, penggunaan istilah RUU EBET tidaklah tepat.

Fabby mengusulkan agar pemerintah berfokus kepada energi terbarukan karena justru pengembangan energi tersebut yang perlu dipercepat. ”Selama ini, energi terbarukan tidak mendapatkan dukungan, baik dari kebijakan maupun insentifnya. Padahal, Indonesia mempunyai potensi yang besar, tetapi perkembangannya terhenti,” ujar Fabby.

Namun, pengoptimalan energi terbarukan tersebut menjumpai sejumlah tantangan. Pertama, Indonesia telah telanjur tergantung pada energi fosil untuk memenuhi kebutuhan listrik.

Kedua, kebijakan mengenai penggunaan energi bergantung pada Perusahaan Listrik Nasional. Ketiga, terdapat regulasi yang menghambat laju pengoptimalan energi terbarukan, misalnya dalam pembangkit listrik tenaga surya.

”Ada peraturan mengenai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), sedangkan industri belum tumbuh. Namun, pemerintah membuat ketentuan tentang proyek BUMN dengan modul TKDN tertentu sehingga PLTS lebih mahal 30-40 persen dengan kualitas rendah dan tidak dapat insentif lantaran belum memenuhi standar internasional,” katanya.

Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES) Surya Darma menyampaikan, RUU ini sudah bergeser karena tidak lagi fokus pada energi terbarukan, tetapi pada nuklir. Padahal, masyarakat telah meminta agar substansi nuklir tidak dimasukkan.

”Subtansi nuklir akan lebih baik dan sempurna jika dibahas dalam amandemen UU No 10/1997 tentang Ketenaganukliran karena nuklir harus dikelola dengan komprehensif. Sebaiknya, pemerintah dan DPR kembali berpikir agar setiap UU ini fokus karena RUU bukan Omnibus Law,” ujar Surya.

Baca juga: Energi Nuklir Masih Jadi Perdebatan

Selain memikirkan mitigasi terhadap dampak jika terjadi kebocoran, aspek sumber daya untuk PLTN juga perlu dipertimbangkan, seperti pengayaannya, pengangkutannya, pengelolaan limbahnya, dan biayanya. Surya menilai, nuklir sebagai opsi transisi energi diragukan dapat memenuhi target NZE pada tahun 2060.

”Membangun PLTN membutuhkan waktu sekitar lebih dari sepuluh tahun. Indonesia sebagai daerah yang rawan bencana seharusnya menjadi pertimbangan utama. Apalagi, jika ada penolakan dari masyarakat sebagaimana terjadi pada masa lalu. Tentu saja, hal ini akan mempersulit target pelaksanaan transisi energi kita,” katanya.

Meyakinkan

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pengembangan energi nuklir, mulai dari menjadi anggota Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada 1957 dan diikuti dengan beroperasinya reaktor nuklir pertama TRIGA Mark II 2 megawatt di Bandung pada 1965. Selanjutnya, reaktor riset sebesar 100 kilowatt turut dibangun di Yogyakarta pada tahun 1968 dan reaktor riset Siwabessy sebesar 30 megawatt di Serpong pada 1992.

Dadan menjelaskan, semua reaktor nuklir tersebut telah beroperasi puluhan tahun dengan aman hingga saat ini. Untuk meyakinkan masyarakat bahwa PLTN ini aman, pemerintah melakukan sejumlah upaya, seperti menyediakan informasi, sertifikasi, perencanaan dan pengelolaan risiko, pelatihan dan pendidikan, serta komunikasi secara terbuka.

”Pemerintah memastikan bahwa teknologi yang dipilih merupakan teknologi yang terbukti dan telah memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan safeguard (3S) yang ketat. Maka, sertifikasi dan inspeksi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa PLTN mematuhi persyaratan keselamatan dan keamanan yang telah ditetapkan. Bapeten juga bertugas melakukan sertifikasi dan inspeksi terhadap instalasi nuklir yang berada di Indonesia serta menyiapkan pengelolaan limbah,” kata Dadan.

Dalam aspek pelatihan dan pendidikan, pemerintah menyediakan fasilitas bagi tenaga kerja PLTN sehingga mereka dapat memahami dan mengikuti prosedur keamanan serta keselamatan yang benar. Indonesia juga memiliki beberapa jurusan bidang nuklir di perguruan tinggi, seperti di Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, dan di Politeknik Nuklir di Yogyakarta.

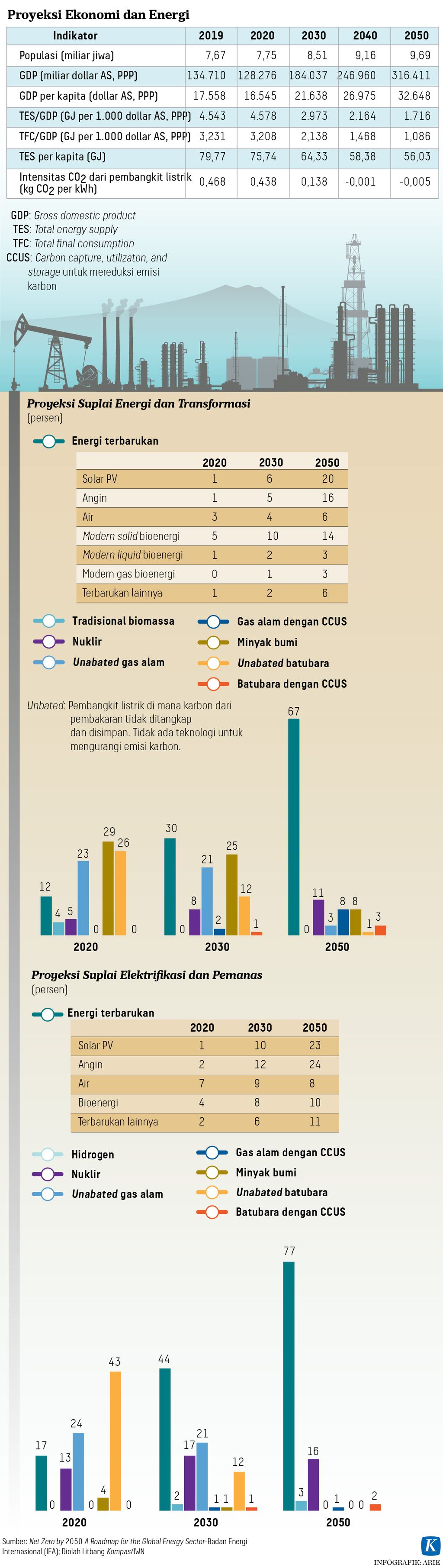

Sesuai dengan peta jalan NZE di sektor energi, kata Dadan, Indonesia memiliki PLTN sebesar 1 GW yang akan mulai beroperasi pada tahun 2039 dan secara bertahap kapasitasnya akan bertambah mencapai total 31 GW hingga tahun 2060. Dengan demikian, jumlah unit PLTN yang dibangun akan menyesuaikan dengan kapasitas pembangkit.

”Diperkirakan, kita akan membangun 31 PLTN dengan kapasitasnya 1 gigawatt. Namun, dengan perkembangan teknologi PLTN small modular reactor (SMR) yang kapasitasnya di bawah 300 MW, maka jumlah unit PLTN juga akan menyesuaikan,” kata Dadan.

Meski pembangunan PLTN membutuhkan biaya awal yang sangat tinggi, biaya operasionalnya akan lebih rendah dari jenis pembangkit listrik lainnya. Lalu, bahan bakar nuklir atau uranium dapat memproduksi energi listrik dalam jumlah besar.