Pilkada ini merepresentasikan keberhasilan dan kekurangan reformasi. Sejak diperkenalkan pada 2004, pemilihan langsung telah berhasil melahirkan banyak pemimpin baru berbakat. Namun, pilkada juga dikaitkan dengan jual-beli suara dan korupsi. Reformasi pilkada yang sesungguhnya diperlukan meski tak harus seperti yang diusulkan hakim atau politisi.

Akhir Agustus lalu, ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes rencana anggota DPR mengadopsi UU Pilkada yang baru dan mendukung reformasi yang dipaksakan Mahkamah Konstitusi (MK).

Para hakim di MK telah memutuskan bahwa para kandidat di pilkada dapat mengikuti pemilihan dengan dukungan koalisi partai yang lebih kecil, yang hanya membutuhkan hingga 10 persen kursi di parlemen lokal.

Pilkada ini merepresentasikan keberhasilan dan kekurangan reformasi.

Para anggota parlemen menginginkan ambang batas yang lebih tinggi, yang akan membatasi jumlah calon dan mempersulit pihak luar bersaing. Para pengunjuk rasa, yang berpihak pada para hakim, berhasil menekan parlemen untuk membatalkan usulannya.

Di tengah protes dan pengabaian terhadap UU Pilkada, ada satu isu krusial yang terlewatkan: pemilihan langsung. Pada kenyataannya, ini membutuhkan reformasi regulasi. Saya mempelajari pilkada ketika melakukan penelitian untuk buku Democracy for Sale, sebuah buku tentang pemilu di Indonesia yang saya tulis bersama Edward Aspinall.

Pengamatan saya dari kampanye di seluruh Indonesia menunjukkan, peraturan yang ada saat ini, untuk memilih bupati dan gubernur, memiliki kekurangan signifikan. Baik anggota parlemen maupun praktisi hukum sudah benar dalam menyadari perlunya reformasi.

Namun, mereka bukan pihak yang seharusnya mendesain perbaikannya, dan reformasi seharusnya tak hanya berfokus pada satu atau dua aspek, seperti ambang batas pemilu. Sebaliknya, sistem pemilu Indonesia membutuhkan evaluasi dan reformasi komprehensif dan sistematis, yang dipimpin oleh para ahli independen.

Untuk memahami alasan di balik ide ini, penting untuk melihat kembali secara singkat sejarah pilkada dan berbagai upaya reformasi. Setelah jatuhnya Soeharto, bupati dan gubernur tidak dipilih secara langsung, tetapi dipilih DPRD. Proses ini sarat permainan politik dan penyuapan sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang meluas dan seruan untuk melakukan perubahan.

Sebagai tanggapan, sebuah tim ahli independen, dikenal sebagai Tim Tujuh, dibentuk, terdiri dari para profesional, bukan hakim atau politisi. Tim ini merumuskan berbagai reformasi pemilu, termasuk usulan pemilihan langsung, yang kemudian diadopsi pada 2004. Pilkada pertama kemudian diselenggarakan pada 2005.

Sejak diperkenalkan, pemilihan langsung kepala daerah dan gubernur sebagian besar telah berhasil. Pemilihan ini telah melahirkan pemimpin-pemimpin baru dan ada bukti mereka telah berkontribusi pada pembentukan program kesejahteraan baru serta peningkatan layanan publik.

Sebaliknya, sistem pemilu Indonesia membutuhkan evaluasi dan reformasi komprehensif dan sistematis, yang dipimpin oleh para ahli independen.

Pilkada memainkan peran penting dalam meminta pertanggungjawaban para pemimpin dan pemerintah daerah, serta memotivasi mereka bekerja secara efektif. Namun, desain pilkada saat ini juga menghadirkan tantangan yang signifikan.

Para ilmuwan politik telah mengidentifikasi tiga isu utama. Pertama, meluasnya praktik jual-beli suara, terkadang disebut serangan fajar. Para pemilih mulai mengharapkan insentif finansial dari kandidat.

Para politisi yang saya wawancarai sering mengungkapkan rasa frustrasi mereka terhadap praktik yang tak dapat dihindari ini dengan alasan, meski membagi-bagikan uang tak menjamin kesuksesan pemilu, tidak melakukannya hampir pasti akan berujung pada kekalahan.

Kedua, praktik mahar politik. Aturan pemilu mengharuskan kandidat mendapatkan dukungan dari partai politik yang secara kolektif mendapatkan antara 6,5 dan 10 persen kursi di pemilu parlemen terakhir. Aturan ini dimaksudkan untuk mendorong partai-partai agar memilih kandidat berdasarkan prestasi dan popularitas.

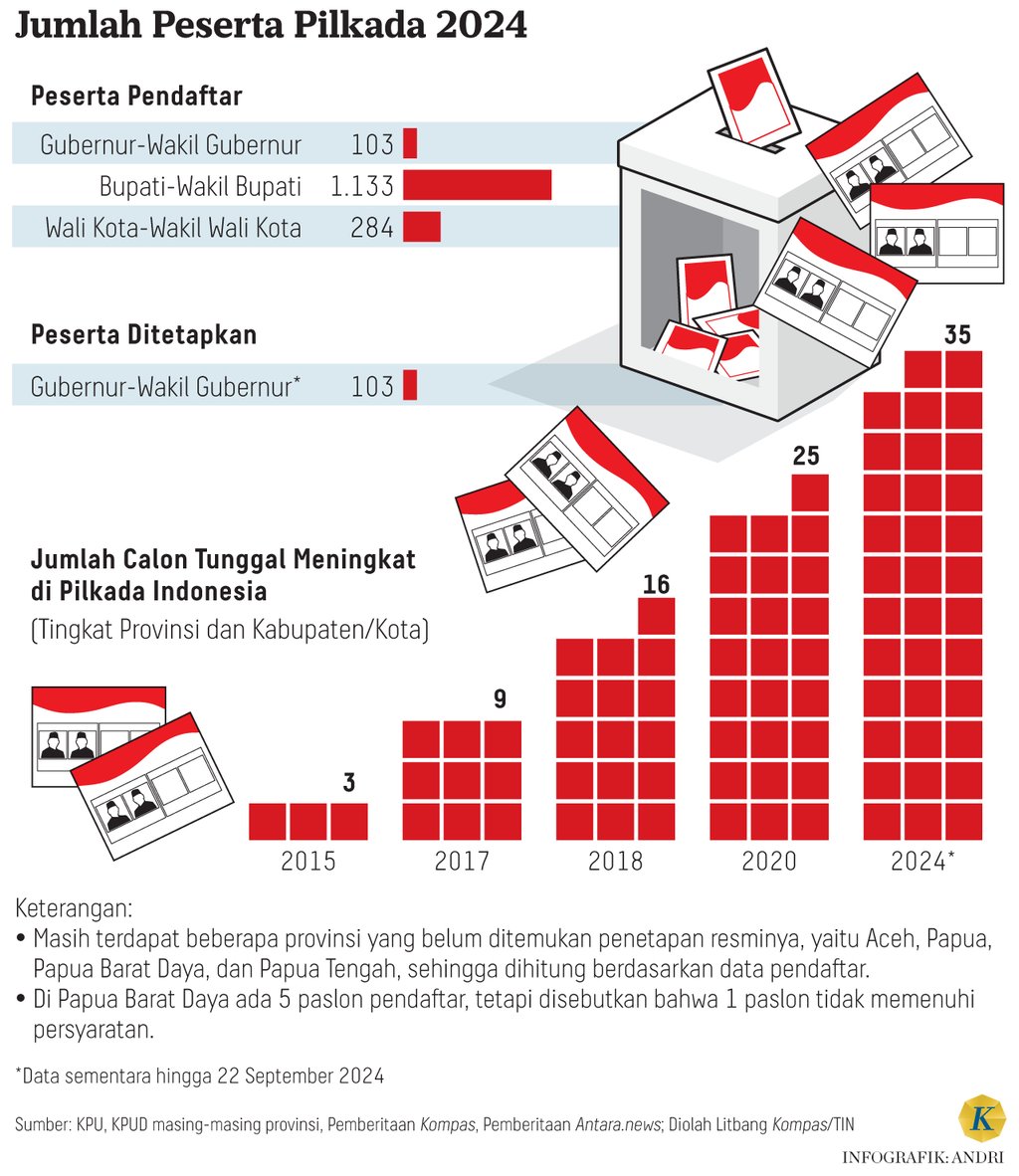

Infografik Koalisi Parpol di Pilkada Provinsi 2024

Namun, kenyataannya, cabang-cabang partai lokal sering menjual dukungannya ke penawar tertinggi. Tak jarang harga dukungan partai mencapai Rp 1 miliar per kursi parlemen.

Selain itu, karena hubungan partai dan kandidat menjadi sangat transaksional, partai-partai hanya memiliki pengaruh relatif kecil terhadap bupati/gubernur setelah terpilih. Ketidakberdayaan relatif ini menghalangi kemampuan mereka memobilisasi pengikut dan memperkuat cabang lokal mereka.

Ini membawa saya pada isu ketiga dan mungkin yang paling penting: penting untuk mengakui bahwa saat ini sulit bagi para kandidat untuk memenangi pilkada tanpa terlibat dalam beberapa bentuk korupsi.

Tingginya biaya untuk pembelian suara dan mahar politik membuat biaya pencalonan menjadi sangat mahal. Akibatnya, setelah terpilih, para politisi sering tergoda menggunakan kekuatan politiknya untuk mengembalikan biaya kampanye dengan cara-cara yang merusak kualitas pemerintahan.

Sejak penerapan pilkada langsung pada 2004, hingga 2022 KPK telah menangkap 148 bupati/wali kota dan 22 gubernur karena terlibat praktik-praktik ini.

Contohnya, mereka mungkin menjual jabatan birokrasi senior, meminta suap untuk pemberian kontrak atau izin usaha, atau menggelembungkan nilai proyek-proyek pemerintah dengan tujuan untuk mengantongi keuntungan.

Sejak penerapan pilkada langsung pada 2004, hingga 2022 KPK telah menangkap 148 bupati/wali kota dan 22 gubernur karena terlibat praktik-praktik ini. Tingginya angka korupsi seharusnya tak dilihat semata-mata sebagai produk keserakahan para politisi, tetapi lebih sebagai konsekuensi langsung biaya kampanye pemilu yang tinggi dan tidak berkelanjutan.

Banyak politisi mengakui isu-isu ini meski mereka sering kali membingkainya dengan cara berbeda. Mereka mungkin mengeluh, betapa ”menuntutnya” para pemilih, atau menggemakan pernyataan Presiden Prabowo bahwa pemilu itu ”melelahkan”. Namun, kekhawatiran yang mendasarinya sama: pemilu telah bergeser dari kontes gagasan dan kepribadian menjadi kontes daya beli.

Ketidakpuasan yang meluas ini telah memicu perdebatan rutin dan gelombang upaya reformasi. Pada 2014, pilkada hampir dihapuskan, tetapi kemudian dibatalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyusul protes keras masyarakat. Sejak 2019, sebagian besar pilkada diselenggarakan pada hari yang sama, dengan periode kampanye terbatas.

Ilustrasi

Pada 2015, DPR menaikkan ambang batas dukungan yang diperlukan kandidat, kemungkinan besar untuk membatasi persaingan politik. Agustus lalu, MK kembali menurunkan ambang batas ini dan membuat anggota parlemen kecewa.

Berbagai upaya reformasi yang dilakukan terlihat karena dua hal. Pertama, upaya itu selalu melibatkan penyesuaian-penyesuaian kecil—mengubah aspek-aspek tertentu, seperti ambang batas pemilu—tanpa melakukan analisis terhadap isu-isu yang lebih luas atau mencari solusi komprehensif.

Kedua, reformasi itu didorong oleh dua kelompok yang seharusnya tak memimpin: hakim dan politisi. Para hakim, meski mendapat pujian atas putusan-putusan mereka yang berani, tak cocok untuk peran ini. Mandat MK adalah untuk menilai konstitusionalitas UU dan peraturan, bukan untuk membuatnya. Keahlian hukum saja tidak sama dengan pemahaman tentang kampanye pemilu atau bagaimana mengaturnya dengan lebih baik.

Di sisi lain, anggota parlemen memiliki pengetahuan yang relevan, dan parlemen adalah lembaga yang tepat untuk mengesahkan peraturan pemilu yang baru. Namun, bukan berarti mereka harus menjadi pihak yang merancangnya.

Baca juga: Politik Transaksional Menguat, Bantuan Dana Partai Politik dari Negara Semakin Urgen

Para politisi memiliki kepentingan pribadi, seperti memenangi pemilihan kembali, dan kepentingan pribadi ini telah membentuk proposal reformasi mereka. Sejauh ini, upaya mereka gagal mengatasi masalah inti: kebutuhan mengurangi biaya kampanye, yang sangat penting untuk mengatasi korupsi dan tata kelola pemerintahan.

Ada beberapa cara untuk mencapai ini, seperti membatasi pembelian suara secara lebih efektif, memperbaiki peraturan dana kampanye, dan mengurangi ketergantungan pada mahar politik.

Reformasi sangat dibutuhkan. Memperkuat tata kelola lingkungan hidup, meningkatkan penyediaan layanan publik, hingga meningkatkan infrastruktur dan mengatasi korupsi akan jauh lebih mudah dengan pemilu yang lebih murah dan akuntabilitas yang lebih kuat.

Untuk mewujudkan ini, tugas penulisan UU Pilkada yang baru harus dialihkan dari hakim dan politisi ke komite yang terdiri dari para ilmuwan politik dan ahli hukum. Universitas di Indonesia telah mengumpulkan banyak penelitian berkualitas tinggi mengenai hakikat pemilu dan bagaimana memperbaiki sistem pemilu.

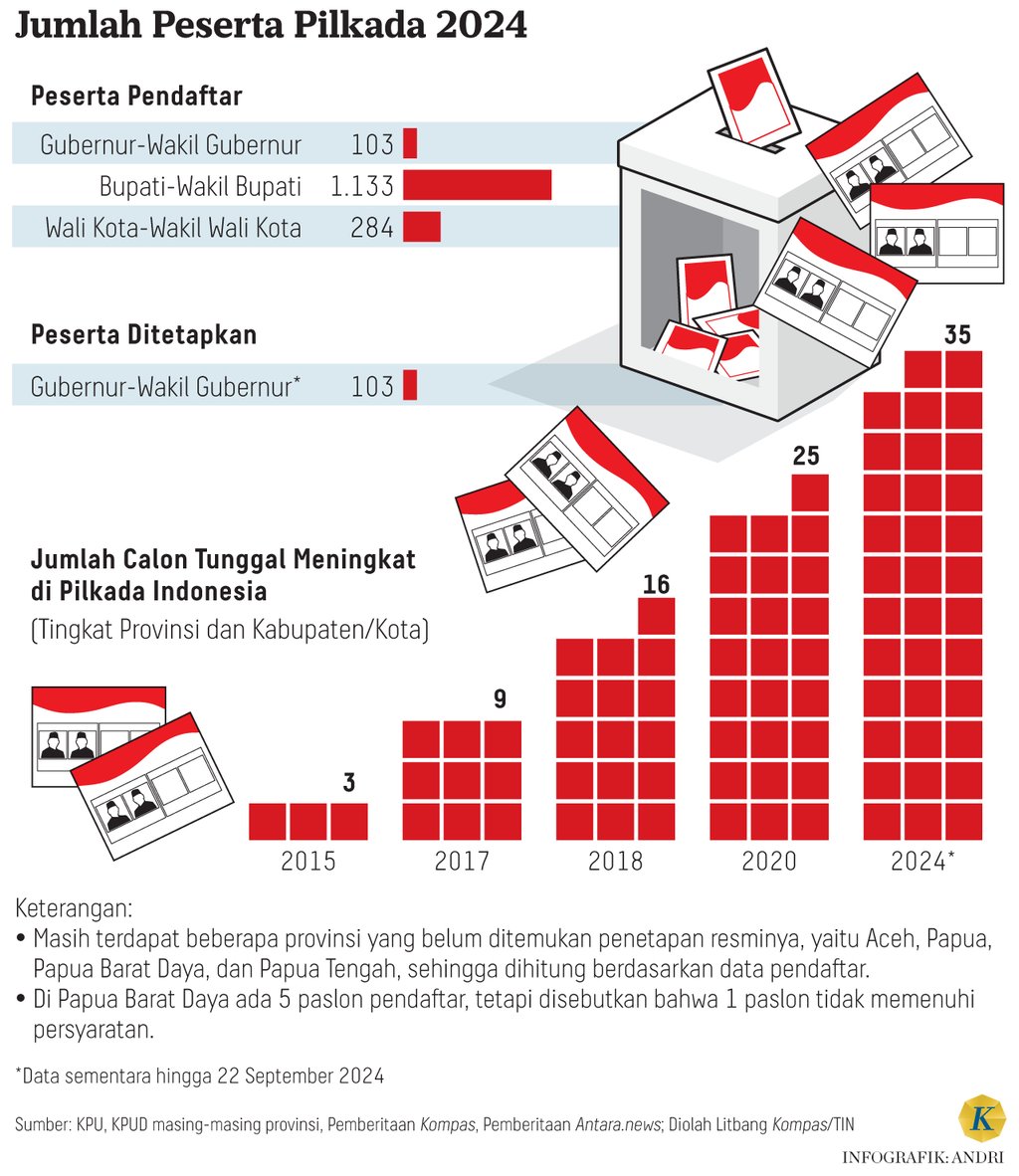

Ward Berenschot Peneliti Senior KITLV Leiden dan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Amsterdam